Hinweis: Dieser Beitrag ist eine satirische Betrachtung und dient der Unterhaltung. Die beschriebenen Ereignisse beruhen auf persönlichen Erlebnissen oder typischen Einzelfällen. Sie stellen keine allgemein gültige Aussage über Personen oder Kulturen dar.

Der Durchbruch im Bungalow 7b – Wie alles begann

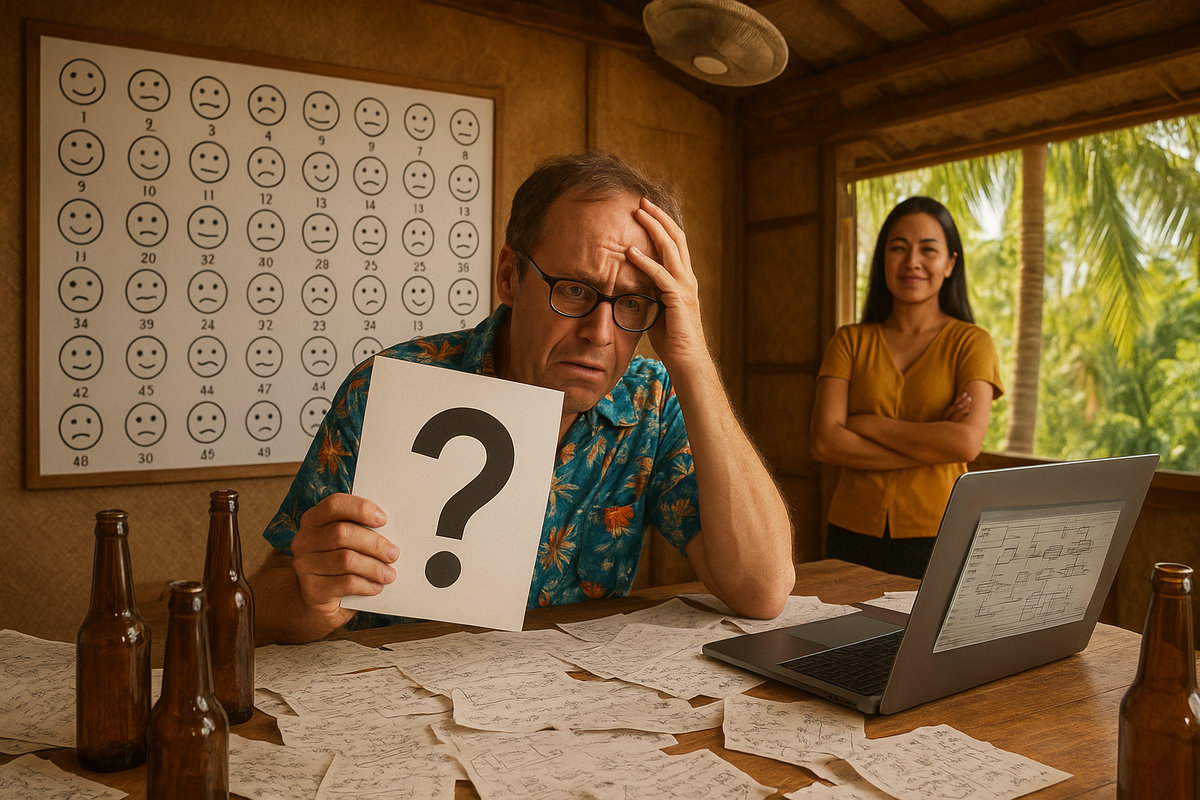

Es war ein schwüler Donnerstagnachmittag in Pattaya, als Professor Dr. Dieter Schmidthuber (67) aus Gelsenkirchen in seinem klimatisierten Forschungsbungalow den entscheidenden Durchbruch erzielte. Umgeben von 14.782 handgeschriebenen Notizzetteln und 47 leeren Chang-Bierflaschen. hatte er es endlich geschafft: Den ultimativen Decoder für das Verhalten, Denken und Fühlen thailändischer Frauen zu entwickeln.

„Ich wusste, dass ich kurz vor dem Ziel war, als meine Frau Nong zum dritten Mal an diesem Tag ‚up to you‘ sagte, aber dabei diesen ganz bestimmten Blick hatte„, erklärt der emeritierte Professor für angewandte Missverständniskunde. „In diesem Moment fügte sich alles zusammen wie ein 10.000-Teile-Puzzle von einem Tempel in Chiang Mai, auf dem nur goldene Verzierungen zu sehen sind.„

Die Fachwelt ist in Aufruhr. Endlich gibt es Antworten auf Fragen, die Generationen von Männern zur Verzweiflung getrieben haben: Warum bedeutet ein Lächeln manchmal „Ich liebe dich“ und manchmal „Du bist der größte Idiot seit Erfindung der Cargo-Shorts“? Weshalb führt die Frage „Was möchtest du essen?“ unweigerlich zu einer dreistündigen Odyssee durch alle Restaurants der Stadt, nur um dann doch wieder bei der gleichen Nudelsuppen-Bude zu landen? Und vor allem: Was zum Henker bedeutet dieses mysteriöse „Mai pen rai“ wirklich?

Das Lächel-Spektrum – Von Stufe 1 bis Stufe 47

Professor Schmidthubers bahnbrechendste Entdeckung ist zweifellos seine Kategorisierung des thailändischen Lächelns. „Die westliche Wissenschaft ging bisher von drei bis vier Lächel-Varianten aus„, erklärt der Forscher, während er nervös an seinem Singha-Bier nippt. „Meine Feldforschung hat jedoch ergeben, dass es exakt 47 verschiedene Abstufungen gibt – und jede hat eine völlig andere Bedeutung!„

Das harmlose Lächeln Stufe 1 („Yim thang nam jai“) bedeutet tatsächlich „Ich freue mich, dich zu sehen“ und ist extrem selten – etwa so selten wie ein Deutscher, der in Thailand keine Elefantenhosen kauft.

Lächeln Stufe 23 („Yim mai ruu ja tham yang rai“) hingegen bedeutet übersetzt: „Ich lächle, weil ich absolut keine Ahnung habe, was du gerade gesagt hast, aber ich möchte nicht unhöflich sein.“ Dieses Lächeln tritt besonders häufig auf, wenn deutsche Rentner versuchen, auf Thai nach dem Weg zum nächsten 7-Eleven zu fragen.

Doch Vorsicht vor Lächeln Stufe 39 („Yim jai raai“)! „Das ist das gefährlichste aller Lächeln„, warnt Schmidthuber mit bebender Stimme. „Es sieht aus wie ein freundliches Lächeln, bedeutet aber: ‚Ich plane bereits deine Vernichtung, während ich dir dieses Som Tam serviere.‘ Ich habe es im Feld dreimal falsch interpretiert und musste daraufhin jeweils ein neues Motorrad kaufen.„

Das Lächeln Stufe 47 ist das mysteriöseste von allen. „Wir nennen es das Schrödinger-Lächeln„, erklärt der Professor. „Es existiert in einem Zustand der Superposition – gleichzeitig liebevoll und tödlich. Erst wenn der Mann eine Entscheidung trifft, kollabiert die Wellenfunktion, und er erfährt, ob er richtig gelegen hat. Spoiler: Er liegt nie richtig.„

„Up to you“ – Die drei tödlichsten Worte der thailändischen Sprache

In Kapitel 7 seiner 847-seitigen Forschungsarbeit widmet sich Schmidthuber dem Phänomen „Up to you“ – einem linguistischen Schwarzen Loch, aus dem noch kein Mann je lebend entkommen ist.

JETZT den Wochenblitz WERBEFREI lesen!

„Anfangs dachte ich, ‚up to you‘ bedeute tatsächlich, dass die Entscheidung mir überlassen wird„, erinnert sich der Professor mit traumatisiertem Blick. „Oh, welch naive Illusion! ‚Up to you‘ bedeutet in Wahrheit: ‚Es gibt eine richtige Antwort, und du hast genau 2,7 Sekunden, sie zu erraten, sonst wirst du die nächsten drei Tage mit eisigem Schweigen bestraft.‚“

Der Professor hat ein komplexes Entscheidungsbaum-Diagramm entwickelt, das 247 verschiedene Variablen berücksichtigt: Tageszeit, Wochentag, Mondphase, Anzahl der likes auf ihrem letzten Facebook-Post, ob die Mutter heute angerufen hat, der aktuelle Goldpreis und die Temperatur der letzten Tasse grünen Tees.

„Selbst mit diesem Algorithmus liegt man nur in 3,7 Prozent der Fälle richtig„, gesteht Schmidthuber. „Aber immerhin ist das eine Steigerung von vorher 0,003 Prozent.„

Besonders tückisch: Das gefürchtete doppelte „Up to you“. „Wenn sie zweimal hintereinander ‚up to you‘ sagt, hat man bereits verloren„, erklärt der Experte. „An diesem Punkt kann man entweder spontan zum Buddhismus konvertieren und um spirituelle Erleuchtung beten oder direkt zum nächsten Juwelier fahren. Letzteres ist meist effizienter.„

Mai Pen Rai – Das Bermuda-Dreieck der Kommunikation

„Mai pen rai“ – diese drei scheinbar harmlosen Worte haben laut Schmidthuber mehr Beziehungen zerstört als alle James-Bond-Filme zusammen. „Im Westen denken die Menschen, es bedeutet einfach ‚kein Problem‘ oder ‚macht nichts‚“, erklärt er kopfschüttelnd. „Aber das ist, als würde man denken, Hamlet sei eine fröhliche Komödie über dänische Adelige.„

Der Professor hat herausgefunden, dass „Mai pen rai“ je nach Kontext 73 verschiedene Bedeutungen haben kann:

Mai pen rai Version 1: Tatsächlich kein Problem (Wahrscheinlichkeit: 0,02%)

Mai pen rai Version 2: Es ist ein gewaltiges Problem, aber ich bin zu höflich, es dir direkt zu sagen (Wahrscheinlichkeit: 47%)

Mai pen rai Version 3: Ich habe aufgegeben, dir zu erklären, warum das ein Problem ist (Wahrscheinlichkeit: 31%)

Mai pen rai Version 4: Das ist jetzt noch kein Problem, wird aber in drei Wochen während einer völlig unzusammenhängenden Diskussion wieder auftauchen (Wahrscheinlichkeit: 18%)

„Der Schlüssel liegt in der Betonungsdauer des zweiten Wortes„, erklärt Schmidthuber und präsentiert stolz ein Sonogramm. „Ein ‚Mai pen RAAAAAI‘ mit ausgedehntem A ist deutlich gefährlicher als ein kurzes ‚Mai pen rai‘. Es ist wie der Unterschied zwischen einem spielerischen Nackenschlag und einem gezielten Karate-Hieb.„

Der Professor hat auch die gefürchtete Kombination „Mai pen rai“ gefolgt von einem tiefen Seufzer und dem Wegschauen dokumentiert. „Das bedeutet: Es ist definitiv pen rai. Es ist massiv pen rai. Es ist so pen rai, dass selbst Buddha jetzt keine Geduld mehr hätte.“

Das Familien-Komplex – Mutter, Großmutter und die unsichtbare Tante aus Udon Thani

In seinem kontroversesten Kapitel beschreibt Schmidthuber die Dynamik der thailändischen Familie als „ein soziales Netzwerk, das Facebook wie ein Kinderspielplatz aussehen lässt“.

„Westliche Männer begehen den Kardinalfehler zu glauben, sie hätten nur mit ihrer Partnerin zu tun„, erklärt er ernst. „In Wahrheit hat man es mit einem Entscheidungsgremium zu tun, das komplexer strukturiert ist als die UN-Generalversammlung.„

Schmidthuber hat die Hierarchie akribisch dokumentiert:

Stufe 1: Die Mutter (ultimative Autorität, vergleichbar mit dem Dalai Lama, nur mit strengerem Urteilsvermögen)

Stufe 2: Die Großmutter (moralische Instanz, deren Weisheit über allem steht)

Stufe 3: Die mysteriöse Tante aus einer entfernten Provinz, von der man noch nie gehört hat, die aber plötzlich bei wichtigen Entscheidungen konsultiert wird

Stufe 4: Die beste Freundin, die man einmal kurz am Telefon gehört hat

Stufe 5: Die Wahrsagerin, die am Tempel arbeitet

Stufe 6: Irgendwelche Cousins dritten Grades

Stufe 47: Der westliche Partner (Einflusslevel: leicht über dem Hausgecko, aber unter der streunenden Katze)

„Ich habe einen Monat gebraucht, um zu verstehen, dass die Entscheidung, welches Restaurant wir besuchen, nicht zwischen mir und meiner Frau getroffen wird„, erzählt Schmidthuber. „Nein, meine Frau musste erst ihre Mutter in Chiang Rai anrufen, die wiederum ihre Schwester in Bangkok konsultierte, die dann eine Wahrsagerin befragte, die aufgrund der Sternenkonstellation empfahl, thailändisches Essen zu vermeiden. Wir sind dann zu KFC gegangen.„

Shopping – Eine anthropologische Expedition ins Chaos

Professor Schmidthubers Feldforschung in thailändischen Einkaufszentren führte zu Erkenntnissen, die er als „traumatisierend, aber wissenschaftlich wertvoll“ beschreibt.

„Ein Shopping-Trip mit einer thailändischen Frau folgt einer Dramaturgie, die Wagner neidisch machen würde„, erklärt er. „Es gibt Ouvertüren, Leitmotive, dramatische Höhepunkte und ein Ende, das nie kommt.“

Der typische Ablauf nach Schmidthubers Beobachtungen:

Stunde 1-2: Zielloses Flanieren durch alle Stockwerke, ohne ein einziges Geschäft zu betreten. „Sie scannt das Terrain wie ein militärischer Stratege“, erklärt Schmidthuber.

Stunde 3-4: Intensives Studium von Produkten, die man definitiv nicht braucht. „Warum brauchen wir einen Reiskocher im Wert eines Kleinwagens, wenn wir bereits drei haben? Diese Frage durfte ich laut stellen – einmal.“

Stunde 5-6: Das rituelle Anprobieren von 47 identisch aussehenden schwarzen Hosen. „Sie sind nicht identisch“, wurde ich belehrt. „Diese hier hat 2,3 Millimeter kürzere Taschen.“

Stunde 7: Plötzliche Entscheidung, dass man eigentlich nichts braucht und wieder gehen könnte.

Stunde 8: Panik-Käufe von 17 Dingen, die man nicht geplant hatte.

„Das Ganze wird begleitet von einem ständigen Live-Kommentar via LINE mit mindestens sechs Freundinnen„, ergänzt der Professor. „Jede Kaufentscheidung wird demokratisch abgestimmt. Ich habe vorgeschlagen, das Ganze effizienter per Online-Voting zu gestalten, aber der Vorschlag wurde mit Lächeln Stufe 39 quittiert.„

Essen – Die unendliche Restaurant-Odyssee

„Die Frage ‚Was möchtest du essen?‘ ist keine Frage. Es ist ein existenzielles Rätsel, verpackt in vier harmlos klingenden Worten„, warnt Schmidthuber eindringlich.

Der Professor hat den typischen Entscheidungsprozess dokumentiert:

Phase 1: „Mai pen rai, anything is okay“ (Lüge Nr. 1)

Phase 2: Vorschlag eines Restaurants → „Mai ao“ (möchte ich nicht)

Phase 3: Weitere 23 Vorschläge → jeweils abgelehnt mit verschiedenen kreativen Begründungen: zu teuer, zu billig, zu weit, zu nah, zu viele Leute, zu wenige Leute, nicht scharf genug, zu scharf, wurde letzte Woche dort gegessen (Anmerkung: Das war vor drei Jahren)

Phase 4: Vorschlag, einfach zu Hause zu essen → Schockierter Blick, als hätte man vorgeschlagen, zum Mars auszuwandern

Phase 5: Nach 45 Minuten Diskussion landet man beim exakt gleichen Restaurant wie immer

„Ich habe eine mathematische Formel entwickelt„, erklärt Schmidthuber stolz. „Die Wahrscheinlichkeit, beim bevorzugten Restaurant zu landen, liegt bei 94,7 Prozent – unabhängig von der Anzahl der diskutierten Alternativen. Das gesamte Prozedere ist im Grunde ein aufwändiges Ritual, um am Ende zu bestätigen, was von Anfang an feststand.„

Besonders faszinierend findet der Professor das Phänomen des „Food-Sharings„: „Thailändische Frauen bestellen grundsätzlich etwas anderes als das, was sie eigentlich wollen, weil sie davon ausgehen, von deinem Teller zu essen. Gleichzeitig verteidigen sie ihr eigenes Gericht wie eine Löwenmutter ihre Jungen. Ich nenne es das Schrödinger-Sharing-Paradoxon.“

Eifersucht – Das unsichtbare Force-Field

Kapitel 12 von Schmidthubers Werk trägt den Titel: „Eifersucht: Eine Quantentheorie“ und beschreibt ein Phänomen, das selbst erfahrene Thailand-Veteranen zur Verzweiflung treibt.

„Thailändische Eifersucht funktioniert nach völlig anderen physikalischen Gesetzen als westliche Eifersucht„, erklärt der Professor. „Sie ist gleichzeitig unsichtbar und allgegenwärtig, wie die dunkle Materie im Universum.„

Schmidthubers gefährlichste Fehler im Feld:

Fehler Nr. 1: Eine Kellnerin anlächeln beim Bestellen. Ergebnis: Drei Tage Eiszeit.

Fehler Nr. 2: Eine Facebook-Freundschaftsanfrage von einer ehemaligen Arbeitskollegin annehmen. Ergebnis: Sechsstündiges Verhör, das jeden CIA-Agenten beeindruckt hätte.

Fehler Nr. 3: Erwähnen, dass die Nachbarin eine neue Frisur hat. Ergebnis: „Also schaust du die Nachbarin an?!“ (Die korrekte Antwort auf diese Frage existiert nicht.)

„Das Tückische ist, dass man nie weiß, wo die Grenzen liegen„, erklärt Schmidthuber. „Diese Grenzen verschieben sich auch täglich, abhängig von Faktoren, die ein Supercomputer nicht berechnen könnte.„

Der Professor hat das „Safe Viewing Protocol“ entwickelt: „Beim Gehen in der Öffentlichkeit sollte der Blick stets 45 Grad nach unten gerichtet sein. Bei direkter Ansprache durch andere Frauen: Panik-Lächeln, zwei Schritte zurück, Hand demonstrativ auf die Schulter der Partnerin legen. Funktioniert in 12 Prozent der Fälle.“

Die Handy-Überwachung – Big Sister is watching you

„Orwells ‚1984′ ist ein Kinderbuch verglichen mit der Überwachungstechnologie einer thailändischen Freundin„, stellt Schmidthuber fest.

Der Professor dokumentierte folgende Überwachungsmaßnahmen:

Level 1: Regelmäßige Kontrolle der zuletzt genutzten Apps. „Warum hast du um 14:37 Uhr WhatsApp geöffnet? Du hast doch gesagt, du arbeitest!“

Level 2: Analyse der Batterieverbrauchsdaten. „Dein Akku ist schneller leer als sonst. Mit wem hast du telefoniert?“

Level 3: GPS-Tracking via LINE. „Du sagtest, du bist im 7-Eleven, aber dein Standort zeigt 50 Meter weiter nördlich!“

Level 4: Forensische Untersuchung alter Facebook-Posts aus dem Jahr 2009. „Wer ist diese Jessica, die ‚schönes Foto‘ kommentiert hat?“

Level 5: Installation einer mysteriösen App, die „nur zum Stromsparen“ dienen soll, aber zufällig auch alle Aktivitäten protokolliert.

„Ich habe vorgeschlagen, mein Handy einfach komplett transparent zu machen und ihr 24/7-Zugriff zu geben„, erzählt Schmidthuber. „Ihre Antwort: ‚Warum? Hast du was zu verbergen?‘ Ein logisches Paradoxon, für das ich noch keine Lösung gefunden habe.“

Der Professor rät zu maximaler Transparenz: „Mein Handy-Passwort lautet mittlerweile ‚1234′, alle Apps sind offen zugänglich, und ich habe vorsorglich alle weiblichen Kontakte gelöscht, inklusive meiner Schwester und meiner 87-jährigen Tante Hildegard. Trotzdem werde ich verdächtigt, ein Doppelleben zu führen.„

Das Geld-Paradoxon – Meins, deins, unseres (aber hauptsächlich meins)

In seinem ökonomischen Kapitel beschreibt Schmidthuber die „Kreative Finanzalgebra thailändischer Partnerschaften„.

„Es gibt drei Kategorien von Geld„, erklärt der Professor an seiner selbstgebauten Flip-Chart. „Mein Geld, ihr Geld und unser Geld. Wobei ‚unser Geld‘ eine Unterkategorie von ‚mein Geld‘ ist, während ‚ihr Geld‘ eine völlig separate, unantastbare Einheit darstellt.“

Die Schmidthuber’schen Finanzgesetze:

Gesetz 1: Alles, was du verdienst, gehört prinzipiell auch ihr. Alles, was sie verdient, gehört definitiv ihr.

Gesetz 2: Die Finanzierung von familiären Notfällen obliegt ausschließlich dem westlichen Partner. Definition von „Notfall“: sehr flexibel, kann von „Oma braucht neue Zähne“ bis zu „Cousin möchte neues Motorrad“ reichen.

Gesetz 3: Shopping-Ausgaben zählen nicht als „echte Ausgaben“, da Kleidung eine Notwendigkeit ist. Dass man bereits 47 identische schwarze Hosen besitzt, ist irrelevant.

Gesetz 4: Goldketten sind keine Ausgabe, sondern eine Investition. „Das ist wie Aktien kaufen“, wurde mir erklärt, als wir den fünften Goldschmuck in diesem Monat kauften.

„Ich habe einmal versucht, ein gemeinsames Budget zu erstellen„, erinnert sich Schmidthuber mit leerem Blick. „Nach drei Stunden Excel-Arbeit und einem 12-seitigen Haushaltsplan schaute mich meine Frau an und sagte: ‚But if I want to buy something, I just buy, okay?‘ Das Budget-Meeting war damit beendet.„

Das Säubern-Syndrom – Wenn 4x täglich nicht genug ist

„Sauberkeit ist für thailändische Frauen nicht nur eine Tugend, sondern eine Religion„, erklärt Schmidthuber. „Und ich bin der ständige Ketzer in diesem Glaubenssystem.“

Der Professor dokumentierte die tägliche Reinigungsroutine:

06:00 Uhr: Erste Reinigung (Hauptreinigung) 10:00 Uhr: Zweite Reinigung (weil eventuell Staub sich gebildet haben könnte) 14:00 Uhr: Dritte Reinigung (präventiv) 18:00 Uhr: Vierte Reinigung (weil Gäste kommen könnten… sie kommen nie, aber man weiß ja nie)

„Ich habe den Fehler gemacht zu sagen, dass es doch sauber aussieht„, erzählt Schmidthuber. „Der darauffolgende Vortrag über unsichtbare Bakterien, die Meinung der Nachbarn und die Ehre der Familie dauerte 90 Minuten.„

Besonders faszinierend findet der Professor das Phänomen des „Vorab-Putzens vor der Putzfrau„: „Bevor die angestellte Reinigungskraft kommt, wird das Haus komplett durchgeputzt, damit sie nicht denkt, wir wären unordentlich. Die Putzfrau putzt dann ein bereits sauberes Haus, damit es noch sauberer wird. Ich verstehe die Logik nicht, aber ich habe aufgehört zu fragen.“

Die Zukunftsprognose – Was die Wissenschaft noch erwartet

Zum Abschluss seiner monumentalen Studie wagt Professor Schmidthuber einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder:

„Ich habe erst an der Oberfläche gekratzt„, gibt er bescheiden zu. „Es gibt noch so viele unerforschte Phänomene: Warum müssen wir zu jedem Tempel in einem Umkreis von 200 Kilometern fahren? Weshalb braucht sie 17 verschiedene Gesichtscremes? Und die größte Frage von allen: Warum, oh warum, muss das Haus auf 16 Grad runtergekühlt werden, während ich gleichzeitig unter drei Decken friere?„

Der Professor plant eine Folgestudie zum Thema „Das LINE-Sticker-Phänomen„: „Meine Frau kommuniziert zu 73 Prozent in Stickern. Ich bekomme keine geschriebenen Antworten mehr, nur noch kleine Cartoon-Figuren, die weinen, lachen oder böse schauen. Ich habe ein 200-seitiges Glossar erstellt, um die Bedeutungen zu entschlüsseln.“

Auch das Thema „Übernachtungsgäste und die 48-Stunden-Vorbereitungsphase“ steht auf seiner Agenda: „Wenn sich Besuch ankündigt, beginnt ein militärischer Großeinsatz, der den D-Day wie einen Sonntagsspaziergang aussehen lässt. Alles wird gereinigt, umdekoriert, neu arrangiert. Für einen zweistündigen Besuch.“

Praktische Anwendung – Der Schmidthuber-Decoder im Alltag

Für die praktische Anwendung seiner Erkenntnisse hat der Professor ein handliches Notfallkit entwickelt:

Das Thailand-Survival-Kit beinhaltet:

-Eine laminierte Karte mit allen 47 Lächel-Varianten

-Ein Würfelspiel für Restaurant-Entscheidungen (alle Seiten zeigen das gleiche Restaurant)

-Ein Goldhändler-Bonusheft

-Eine Telefonnummer eines 24-Stunden-Beratungsdienstes für verzweifelte Farangs

-Ein Medaillon von König Rama V (zur spirituellen Unterstützung)

-Eine Notfall-Kreditkarte (nur für Notfälle, Definition: jeden Tag)

„Das Wichtigste, was ich gelernt habe„, philosophiert Schmidthuber zum Abschluss unseres Interviews, während wir am Strand von Cha-am sitzen und Chang-Bier trinken, „ist dass man es niemals komplett verstehen wird. Und genau in dem Moment, in dem man das akzeptiert, wird alles ein bisschen einfacher.„

-Seine Frau Nong kommt auf uns zu, lächelt (Stufe 12, „Ich habe Hunger“) und sagt: „Darling, what you want to eat?„

-Professor Schmidthuber wird bleich. „Up to you, my love„, antwortet er vorsichtig.

„No, no, you choose„, besteht sie darauf.

-Der Professor schwitzt. Er wirft mir einen verzweifelten Blick zu. „I… I think maybe—„

-„Mai pen rai„, unterbricht sie ihn lächelnd. „We go som tam shop, same same every day.„

-Schmidthuber atmet erleichtert auf. „Siehst du?„, flüstert er mir zu. „47 Jahre Forschung, und ich bin immer noch nur ein Anfänger.„

Die unbeantwortbare Frage

Drei Monate nach unserem Interview rufe ich Professor Schmidthuber an. „Wie geht es der Forschung?„, frage ich.

„Ich musste das Projekt einstellen„, antwortet er niedergeschlagen. „Meine Frau hat die Studie gelesen und meinte, ich hätte alles komplett falsch verstanden. Jetzt muss ich bei Null anfangen.“

„Und? Fängst du wieder von vorne an?„

Eine lange Pause. Dann: „Natürlich. Was soll ich denn sonst tun? Sie hat gesagt ‚up to you‘.“

Ich höre ihn seufzen. Im Hintergrund ruft Nong etwas auf Thai.

„Ich muss los„, sagt Schmidthuber. „Wir müssen zum neunten Tempel diese Woche fahren. Warum? Mai pen rai.“

Die Leitung wird unterbrochen.

Das Thailand-Rätsel bleibt bestehen. Und vielleicht, denke ich mir, ist genau das der eigentliche Code: Es gibt keinen Code. Es gibt nur das fröhliche Chaos namens Liebe, gewürzt mit Som Tam und serviert mit einem Lächeln – Stufe 1 bis 47, je nach Tageszeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Story ist pure Satire und übertriebene Unterhaltung. Alle Charaktere und Situationen sind frei erfunden und dienen ausschließlich humoristischen Zwecken. Der Autor liebt Thailand, respektiert thailändische Kultur und weiß, dass echte Beziehungen auf Respekt, Kommunikation und gegenseitigem Verständnis basieren – nicht auf stereotypen Überzeichnungen. Mai pen rai! 😊

Wichtiger Hinweis für unsere Leser

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! Bitte beachten Sie für ein freundliches Miteinander unsere Regeln: